家をつくるときに、私はまず衣類関係は洗濯機まわりに集約したいという希望がありました。

そして家族の衣類は一階にウォークインクローゼットをつくりそこに全部ハンガー掛けで収納したいと思っていました。

というのも、私は自分自身あまり部屋で着替えをしてこなかったため、なぜ部屋にクローゼットがあるのだろうと思っていたからです。

高校生くらいになり私服を着る際は自分の部屋で悩みながら選んでいた覚えがありますが、

小学生の頃は朝起きたら寝るまで二階の自室には戻らないということも少なくありませんでした。

冬にはリビングのストーブの前かコタツの中で着替えていたくらいです。

着替えのために2階にあがるということになんとなく違和感があった私は1階で完結したいと夫に相談しました。

ですが夫は「俺は自分の部屋でゆっくり着替えたいけどな」と言われ、びっくりしましたが、

ああなるほどそういう考えもあるんだなと長年疑問だったことを納得することができました。

夫も、小さいうちは下で着替えられる方が楽ということには納得してくれたようで、

結果的に我が家は「小さい頃は1階でウォークインクローゼットに集約させる。

自分で部屋で着替えたくなったら個人の部屋のクローゼットで管理する」ということに決まりました。

このように書くと大げさですが、実際は多くの家庭でこのような形になっているかもしれません。

ただ、その想定のウォークインクローゼットがないと、

1階で着替えをする期間は洗面所やリビングに衣類収納があふれてくるということになってしまうのではないでしょうか。

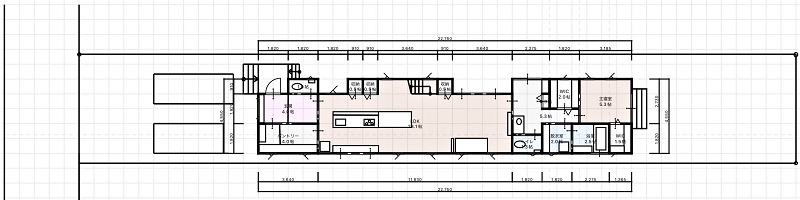

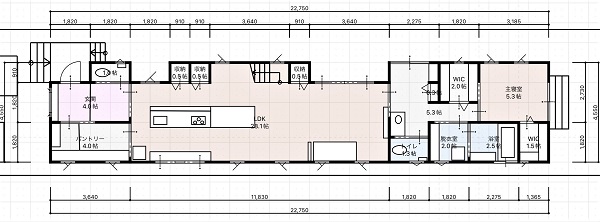

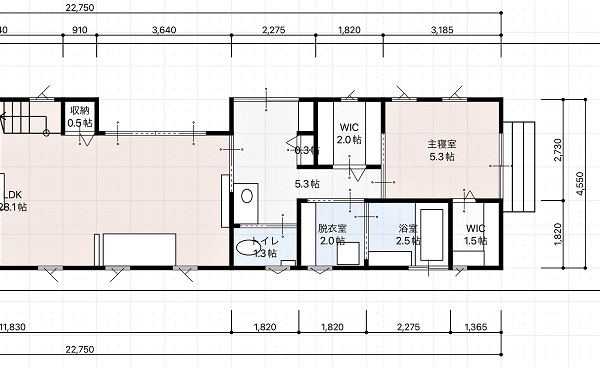

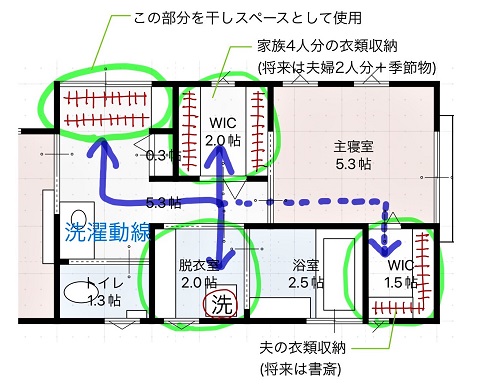

こうして、脱衣室のまわりに2畳程のウォークインクローゼットを設置するということが決まりました。

子ども3人分の衣類と私の衣類は脱衣室横のウォークインにまとめ、夫の衣類は主寝室奥のウォークインに置きます。

ウォークインクローゼットは基本的にはハンガーで吊るし子ども達が自身で選べるようになっています。

そして季節外の衣類は引き出しに収納するという形です。

子どもが大きくなり各部屋で洋服を管理するようになっても、お風呂上がりのパジャマや部屋着はこのウォークインに収納する予定です。

そして空いたスペースに夫の分の洋服を収納し、主寝室横のウォークインは書斎として利用しようと思っています。

次に洗濯の干し方です。

当初は廊下からフラットで出られるテラスをつくろうか、南に大きなテラスをつくろうかと悩んでいました。

ちょうどその頃PM2.5が話題になっていましたが、あまり気にしない私は雨の日はどうしようかなと室内干しスペースを探していました。

ですが友人と話している時に「外に干す必要なくない?天日干しのよさより埃やPM2.5の方が気にならない?」と言われ、

当たり前のように外に干さなきゃと思っていた私は衝撃をうけました。

そこで改めて外に干すメリットを考えてみましたが、天気がいい時に早く乾く・日に当たり気持ちがいい、位しか思いつきませんでした。

それよりも、雨が降るとぬれる・天気チェックが必要・夜に干せない・夕方には取り込まないといけない、

というデメリットの方が私には大変な問題だと思いました。

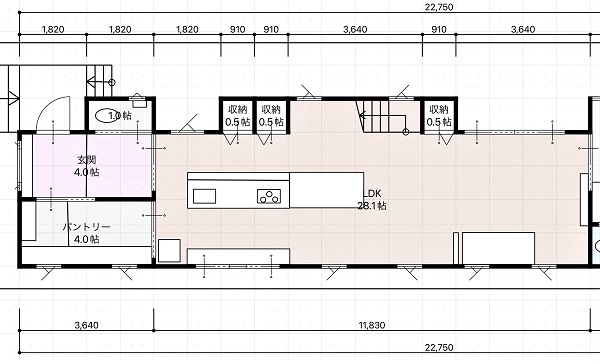

そこで私は毎日室内干しをすることを前提に洗濯動線をまとめ、下記のようになりました。

干す場所は東側の1畳のスペースです。

夏は吐き出し窓を開け風を通します。

雨が続き湿気が高い場合は除湿器を使ったり、浴室の中に干して浴室乾燥機を使う場合もあります。

この切り替えを行う動線もとてもスムーズで、

我が家の毎日の洗濯にかかる時間は、乾いたものをしまう作業に3分、干す作業を入れても全部で10分ほどです。

また、リビングで遊んでいる子どもを見ながら作業できることも、子どもが小さいうちはとても助かります。

我が家の洗濯動線はほとんど完璧に出来上がり、実際に毎日利用していてもこのような形にしてよかったと痛感しています。